Масштабный всплеск зрительского интереса к фигуре Шерлока Холмса и к шерлокианским персонажам, таким как доктор Хаус из одноименного сериала, – любопытная примета нынешней эпохи. На чем основывается этот интерес, почему Шерлок стал, судя по всему, «героем нашего времени»? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, для начала следует понять, что представляет собой такого рода герой – каковы его истоки, эволюция, сформировавший его культурный контекст; какое развитие этот образ получил в современной сериальной культуре и как устроены многочисленные шерлокианские нарративы. Почему хромает доктор Хаус? Почему у мистера Спока нет чувства юмора? А был ли Мориарти? Зачем нужен «рейхенбах»? Кто такие папа и мама Холмсы? Что общего у ирландского сеттера и собаки Баскервилей? Что такое зрительский респонс, и как это соотносится с феноменом фанфикшен? Почему Стивен Моффат и Марк Гэтисс так нещадно троллят зрителя в «Безобразной невесте»? Все это и многое другое – «кирпичики» проекта, посвященного исследованию современной шерлокианы. В качестве основного инструмента и оптики исследования предлагается метод фрейдовского и лакановского психоанализа в его клинической перспективе. Проблемы современного субъекта, как он понимается в клинике психоанализа, иллюстрируются с помощью материала шерлокианы как наиболее актуальной формы «вопрошания о своем желании», своей субъективности. На этот раз мы предлагаем вниманию читателей главу, посвященную сериалу «Доктор Хаус», и продолжаем наш психоаналитический ликбез в занимательных картинках. Касаясь ключевых понятий психоанализа, мы сопровождаем их, для лучшего понимания, примерами не только из сериальной культуры, но и литературы и мифологии.

До сих пор мы рассматривали желание Хауса в контексте желания истерички (невротическая структура). Теперь же попытаемся взглянуть на него под другим углом, в связи с перверсивной структурой. Лакан, рассматривая знаменитый фрейдовский случай «маленького Ганса»1, отмечает, что фобия мальчика – он боится лошадей (у которых шоры и «черное у рта»; Фрейд понимает, что такие лошади напоминают ему отца – у отца очки и усы) – возникает потому, что отец Ганса не справился со своей функцией «агента кастрации», т.е. того, кто кладет предел наслаждению матери. С помощью фобии Ганс создает подпорку отцу как символической инстанции, как тому, кто накладывает запрет, отделяя ребенка от всемогущей матери; как тому, кого следует бояться. Страх Ганса, таким образом, – это не страх кастрации, а провалившийся призыв к отцу, который не может извлечь его из воображаемых (соблазняющих) отношений с матерью (матерью-крокодилом, или, в данном случае, кусающей лошадью)2. Отец не вступает с ним в эдипальную борьбу за обладание матерью. Мать Ганса – мать без нехватки: на вопрос мальчика о том, есть ли у нее «Wiwimacher» (детское словечко, обозначающее фаллос), она отвечает утвердительно (она раздевается перед ним на ночь, и он ее внимательно разглядывает). Маленький Ганс тогда приходит к примечательному выводу, который сыграет свою роль в его фобии: «Раз ты большая, то и Wiwimacher у тебя должен быть большой, как у лошади».

«Маленький Ганс, не уступавший в искусстве логики Аристотелю, делает следующее утверждение – он говорит, что все одушевленные существа обладают фаллосом. <…>. Есть живые существа – скажем, мама – у которых фаллоса нет. Выходит, и живого существа в данном случае тоже нет. Отсюда тревога. Приходится делать следующий шаг. Удобнее всего сказать себе, что у тех, у кого его нет, он есть»3.

Перверт – это тот, кто продолжает в каком-то смысле верить в существование фаллоса (прежде всего материнского фаллоса). Отрицание кастрации происходит у него по следующему сценарию: все вокруг обладают фаллосом (маленький Ганс одержим этой идеей – Wiwimacher он находит у лошадей, у игрушечного жирафа, у коровы (вымя), у новорожденной сестренки); затем возникают некоторые сомнения – все-таки фаллос есть не у всех, и даже, возможно, ни у кого его нет; на следующем этапе эти сомнения решительно отметаются; в качестве решения предлагается фетиш, который позволяет радикально отказаться от раскрытия истины – истины кастрации.

Если невротик может в фантазии рассказать об объекте а, то перверт сам и есть этот объект, он сам – фетиш, который должен заполнить собой нехватку в Другом. Перверт стремится указать Другому на его нехватку, столкнуть его с ней, вызывая тревогу (на это нацелен жест эксгибициониста, распахивающего полы пальто, чтобы шокировать, испугать Другого, заставить его отступить перед чем-то для него невыносимым, показать ему то, что его расщепляет как субъекта). Здесь обнаруживается определенное сходство между первертом и истеричкой, которая тоже хочет столкнуть Другого с его нехваткой; но, в отличие от истерички, перверт не только демонстрирует эту нехватку, но и хочет заполнить ее собою как фетишем. Если невротик постоянно перебирает объекты желания, не в силах удовлетвориться ни одним из них, то перверт точно знает, где находится единственный желанный объект и все сводит к нему (это позволяет отрицать кастрацию). В перверсии есть педагогическое измерение: перверт знает, в чем истина, и хочет ее показать (Хаус настаивает в эпизоде «Увольнение», что он должен рассказать умирающей девушке о причине ее болезни, и при этом сам впадает в почти непристойный экстаз, шокируя и пугая пациентку и ее родных). Аналитик также сталкивает анализанта с его нехваткой – но, в отличие от перверта, он этим не наслаждается.

Объект, к которому стягивается весь мир Хауса, – это его нога: объект, расставание с которым не произошло в силу кастрации; нога составляет неразрывное целое с даром Хауса и с его наркотическим наслаждением. Отец Хауса – это не мягкий и слишком добрый отец маленького Ганса; но и он не является агентом кастрации, поскольку сам не подчиняется ее закону. Отец Хауса – тиран, руководствующийся произволом, а не законом, он воплощает в себе принцип садистического моралистического Суперэго, которое наказывает, ничего не предлагая взамен (т.е. до третьего такта Эдипа – отцовского обещания – дело не доходит); его поступки бессмысленно жестоки и лишены символического значения.

Хауса с его пациентами связывают зеркальные отношения, отношения двойничества (примеры найдутся практически в каждой серии, часть из них мы уже перечислили, а еще можно вспомнить пациента-гения, который пытается поглупеть, чтобы иметь возможность общаться с обычными людьми; пациентку, которая ничего не забывает и владеет, по мнению Хауса, «объективной истиной» о людях, при этом она озлоблена и несчастна; пациентка-социопатка; пациент с зеркальным синдромом, «показывающий» правду о людях; умирающий пациент-ученый, бесчувственный экспериментатор, тип «сумасшедшего ученого», поздравляющий Хауса с тем, что тот нашел разгадку-диагноз, хотя это и не позволит пациенту избежать смерти; умная и манипулятивная художница-перформансистка, для которой главное в жизни – ее дар (Хаус потрясен, когда в конце концов она выбирает любовь вместо дара; он набрасывается на нее с упреками, воспринимая ее решение как личное оскорбление); молодой солдат, который простреливает себе ногу и добивается ампутации, чтобы вернуться к семье и не погибнуть на войне; и многие другие). Со своими коллегами Хаус также находится в отношениях двойничества: все они – одинокие, несчастливые, одаренные, в той или иной степени манипулятивные, социопатические или аутичные; двойником Хауса оказывается и его психотерапевт Нолан – одинокий несчастливый целитель.

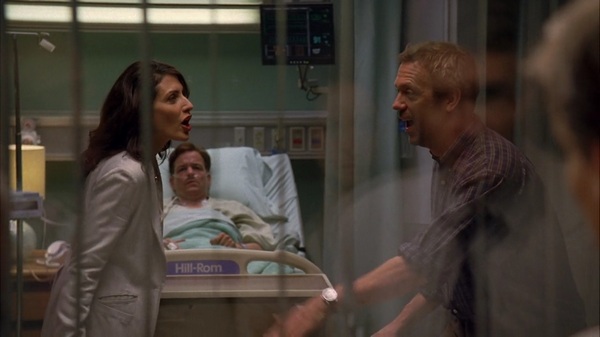

Хаус играет роль того, кто открывает Другому жестокую истину о нем, выводит на чистую воду, уличает во вранье. Какие бы выходки ни позволял себе Хаус, он – талисман больницы, его двусмысленная харизма завораживает всех, кто с ним соприкасается. Кадди, отчитывающая его за ничем не подкрепленные догадки, тем не менее не может устоять перед искушением воспользоваться его идеей, потому что Хаус всегда прав. Его гениальность и правота и есть вечное сияние его фаллоса.

Хаус действительно превращает всех в себя. Формана больше нигде не берут, кроме больницы Принстон-Плейнсборо: в эпизоде «97 секунд» он пытается прижиться на другом месте работы, но его оттуда увольняют, потому что он работает так, как научил его Хаус, в характерном для Хауса режиме дерзких гениальных решений, нарушая правила и не подчиняясь никому, а это неприемлемо для администрации больницы, несмотря на то что решение Формана спасло пациентке жизнь. Тауб пытается порвать с Хаусом, который всячески его высмеивает и третирует, и вернуться к собственной процветающей и куда более доходной практике пластического хирурга, но Хаус заманивает его обратно, соблазняя интеллектуальными загадками. Чейз сознательно убивает пациента (африканского диктатора); это становится причиной его развода с Кэмерон, которая говорит Хаусу: «Вы развратили его».

Хаус вмешивается в личную жизнь коллег: предсказывает разрыв Кэмерон и Чейза; мешает отношениям Формана и Тринадцатой – испытывая их на прочность, ставя непреодолимые препятствия, заставляя любовников изобретательно выкручиваться и в конце концов добиваясь своего: Тринадцатая убеждается, что Форман слишком похож на Хауса, чтобы быть способным на отношения. Чейз после развода становится донжуаном, меняющим сексуальных партнеров (как Хаус – проституток). Эмбер, максимально похожую на него из всех его коллег, Хаус спроваживает на тот свет, а потом общается с ее, по сути дела, призраком. Тринадцатую Хаус всячески подталкивает к тому, чтобы она сделала анализ на хорею Гентингтона, заставляя ее признать жестокую правду о своем смертельном недуге, лишая надежды и «превращая в себя» (оба они, Хаус и Тринадцатая, неизлечимо больны); когда она от отчаяния начинает вести рискованный образ жизни, Хаус ее увольняет; а потом заманивает обратно, соблазнив, как и Тауба, загадками; так же, как и Хаус, она попадает в тюрьму (за то, что подвергла эвтаназии брата, страдавшего от той же болезни, что и она); Хаус обещает ей, что, когда придет ее время, он готов провести для нее эвтаназию.

Но перверсивность не чужда и «эмпатическим» коллегам Хауса. Уилсон, который, по словам Хауса, «агонизирует над каждым этическим решением и тратит дни на обдумывание всех возможных аспектов», не задумываясь, подвергает своего друга мучительной процедуре (серия «Сердце Уилсона»), увеличивая силу электрического разряда, пока Хаус не начинает биться в конвульсиях и затем впадает в кому. Уилсон также готов стать объектом, восполняющим нехватку Другого: в серии «Уилсон»4 он отдает часть собственной печени для пересадки эмоционально шантажирующему его пациенту; в эпизоде «Хаус против Бога» вступает в сексуальную связь с умирающей пациенткой, чтобы утешить ее. Кэмерон, собираясь выйти замуж за Чейза, шокирует его заявлением, что хранит замороженную сперму своего первого умершего от рака мужа. Она считает, что такого рода «страховка» на случай неудачи ее брака с Чейзом – абсолютно логичный и обоснованный шаг, все равно что застраховать квартиру на случай пожара; сперма первого мужа – биологический сверхценный объект-фетиш, отменяющий символическое (т.е. основанное на нехватке, «неудаче») измерение брака (и символический аспект отцовства). Кэмерон, которая считается «теплым», «коммуникативным», «эмпатичным» врачом, свойствен моральный ригоризм («безумный моральный компас»), она неумолима в своем решении оставить Чейза, выносит жесткие суждения по поводу своих пациентов.

Моралистический, педагогически-перверсивный посыл присутствует в терапии доктора Нолана, точно знающего, в чем нехватка пациента и как ее восполнить; он настаивает на самораскрытии, на том, что Хаус должен говорить о своих чувствах – на этом же настаивает Кадди после своего разрыва с Хаусом (она не в силах справиться с тревогой, которую вызывает в ней ведущий себя «слишком» хладнокровно бывший бойфренд). С ней солидарен Уилсон: прояви чувства, дай себе волю, letitgo, и тебе полегчает, говорит он Хаусу. Дело кончается массивным passage à l’acte (фр. «переход к действию», клинический термин, означающий импульсивное, (само)разрушительное действие; Лакан отличает его от actingout: если последнее несет в себе метафорическийсмысл, то первое представляет собой чистое, неметафоризированное, реальное действие) – Хаус, разогнавшись на машине, сносит стену дома Кадди, в то время как она находится там с гостями. Ошеломленному Уилсону, свидетелю этой сцены, он бросает на ходу с привычной иронией: «И впрямь полегчало!»5

Passage à l’acte– чистое «нет!», брошенное в лицо Другому; это не ошибочное действие, т.е. сфера бессознательного, а радикальный отказ. Хаус буквально проделывает дыру в Другом и одновременно сам выпадает в эту дыру, не изжив утрату объекта любви, а слившись с ним, как это происходит у меланхоликов (для которых самоубийство будет закономерным passage à l’acte). Въехав в разрушенный дом, он вручает оцепеневшей от шока Кадди щетку для волос (которую она просила вернуть) – это не символический предмет, связанный с воспоминаниями о любви, не письма, не кольцо, не локон, а просто голая в своей материальности вещь, и к ее щетине не пристала ни единая прядка волос возлюбленной.

В последних кадрах серии он бредет по берегу сверкающего океана, один на один с ослепительным агальмическим образом того, что с древности служило символом мирового хаоса, бездны. Океан – это и Другое, нефаллическое, наслаждение, как океан в «Солярисе»; и образ свободной стихии – и Хаус действительно ощущает себя свободным, от отношений, от травмы, причиняемой субъекту языком.

Не в последнюю очередь к этому приводят терапевтические усилия окружения Хауса – целиком на воображаемой оси, где перекрыт доступ к истине желания; чувства, которые «должен» испытывать Хаус, призваны заткнуть нехватку, замаскировать расщепление субъекта; Хаус должен стать «нормальным» и «счастливым». Хаус в ответ одним махом устраняет и барьеры Воображаемого, и координаты Символического, чтобы затронуть границы Реального.

1 Работа Фрейда «Анализ фобии пятилетнего мальчика» (1909 г.).

2 «Мать пожирающая располагается во рту лошади, которая может укусить. Лошадь, которая кусает, – это замещение неспособности отца реального внушить тревогу кастрации, которая могла бы позволить держаться подальше от пожирающей матери; а страх пожирания – результат от травматической встречи с реальным сексуальным своего пениса в состоянии эрекции» (Наво Л. Маленький Ганс Лакана: http://psychanalyse.ru/le-petit-hans/).

3 Лакан Ж. Семинары: кн. 10. С. 98–99.

4 6:10.

5 «Moving On», 7:23.